ツユクサ 科

ツユクサ 高尾山の花 高尾山マガジン

ツユクサ

ツユクサ 露草

同じツユクサ科の植物 ツユクサとヤブミョウガ 秋 9月下旬 の高尾山 その6 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

ツユクサ ツユクサ科 季節 7月中旬 9月中旬頃 高さ 約 40センチ 場所 1号路 3 4号路 6号路 稲荷山 蛇滝 裏高尾 奥高尾 北高尾 夏の植物 ツユクサ 植物 図鑑

シュッコンツユクサ

ツユクサ科 ツユクサか Commelinaceae 単子葉植物ツユクサ目の1科。約 30属 350種。多くは草本で,葉は平行脈で基部は鞘となる。 花は両性花で左右対称となり,外花被片3枚は萼片状,内花被片3枚は花弁状に発達し,しばしば下半部が癒着して合弁花冠のようになる。.

ツユクサ 科. 単子葉類 ツユクサ科 シダレツユクサ Gibasis geniculata 定着, 単子葉類 ツユクサ科 ムラサキオモト Rhoeo spathacea 定着, 単子葉類 ツユクサ科 ノハカタカラクサ Tradescantia flumiensis 定着 条 注, 単子葉類 ツユクサ科 ムラサキツユクサ Tradescantia ohiensis 定着,. ツユクサ科トラディスカンティア属シラモンタナ(Tradescantia sillamontana) 水遣り&注意点 置き場所 ツユクサ科トラディスカンティア属シラモンタナ(Tradescantia sillamontana) このシラモンタナは、和名では"白雪姫"や"白絹姫"、英名では"ホワイトベルベット(White v 読者になる まほろば チャオの多肉. ツユクサ科、ツユクサ、ムラサキツユクサ ツユクサ科約70種と身近にある野草、南西オーストラリア、タイのツユクサ科などの野草を紹介しています。 このブログでは主にツユクサ科の植物を紹介していますが、それ以外の花も少し入っています。 ツユクサの情報などcommulisyuki@niftycomに連絡いただければ幸いです。 ツユクサ科の花のギャラリー ツユクサ科の花のスケッチ1 ツユクサ科の.

トキワツユクサ(常盤露草) とは、南米からの帰化植物で、 サトイモ目ツユクサ科ムラサキツユクサ属の常緑多年草です。観賞用に南米から取り入れられた 斑入りシロフハカタカラクサ(白斑葉博多唐草)「ラデスカンチア・フルミネンシス‘ヴァリエガタ’(Tradescantia fluminensis 'Variegata')」 が野生. トキワツユクサ 学名 Tradescantia flumiensis 英名 Wandering jew 名前の由来 常盤露草。葉がツユクサに似ており、一年中葉が繁っていることから。 別名、ノハカタカラクサ(野博多唐草)。 分布 日本各地 科名 ツユクサ科ムラサキツユクサ属 花色 白色 花期. 科属名:植物界被子植物門単子葉葉植物綱ツユクサ目ツユクサ科ディコリサンドラ属(タチカラクサ属) 原産地:ブラジル 草丈:1~2m 開花時期:9~11月 花色:青紫 関連ページ ブルー・ジンジャー(Blue Ginger) ワイメア05 ブルー・ジンジャー(Blue Ginger) Mandarin Oriental Kahara 05年8月8日、digi_0.

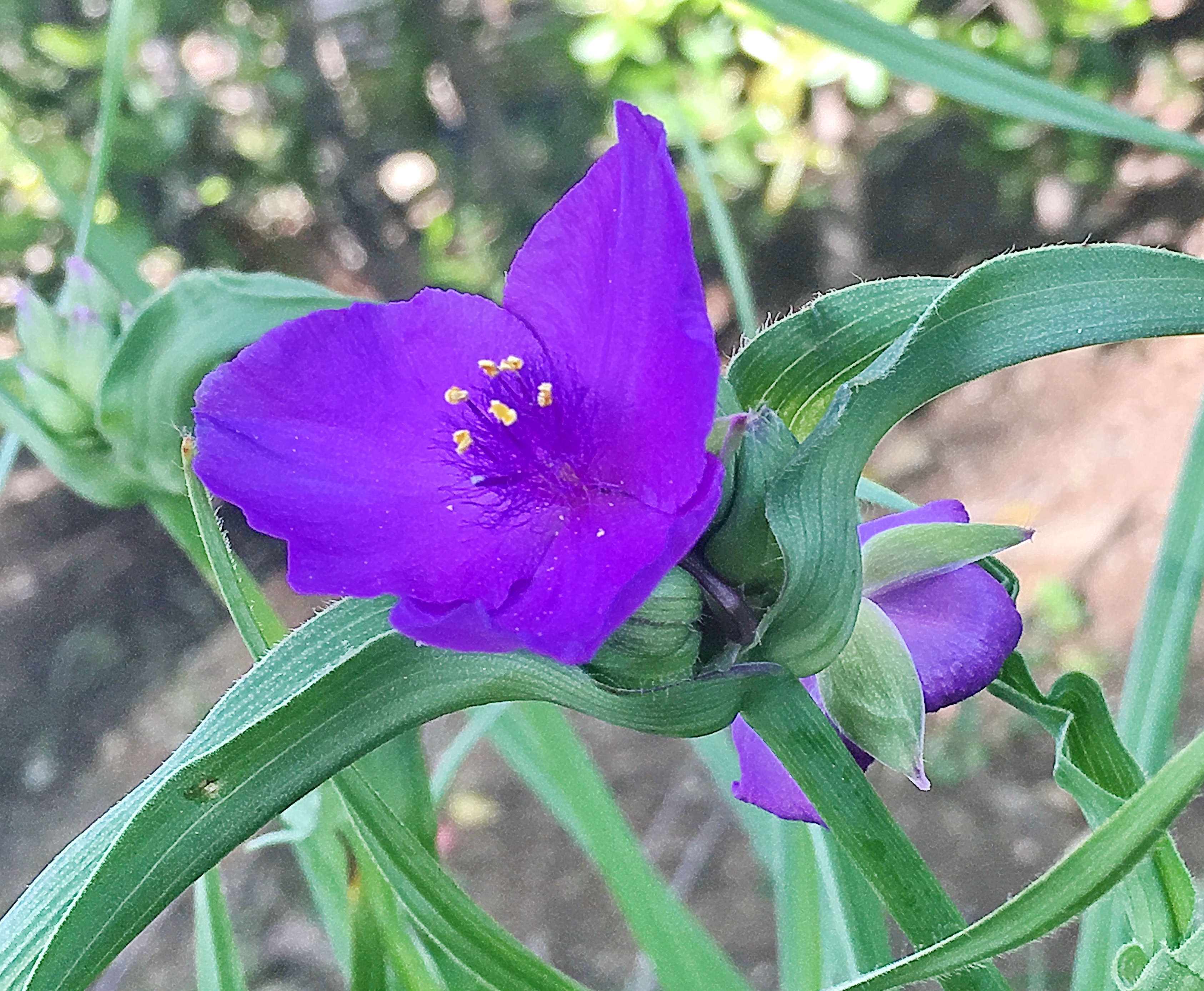

ツユクサ科ツユクサ属の一年草。 葉 草丈は~50cm。茎は地面を這いよく分岐して節から根を出して増えます。茎は斜上し葉は互生、5~8cmの披針形で膜状の鞘になって茎を抱きます。 花 花期は6~9月。花弁は3枚。上の2枚は青く大きく、下に1枚目立たない. ツユクサ科 Commelinaceae ツユクサ属 どこでも普通に見られ、花期は長く、三河では10月まで見られる。 花は朝早く咲き、夕方にはしぼむ1日花。 雨天には花も鮮やかである。 日本、朝鮮、中国、台湾、ロシア、ジョージア(旧グルジア)原産で、世界に広く帰化している。 変化が多く、花色の濃いもの薄いものがあり、花の大きさも色々ある。 仮雄しべの葯に栗色の斑点があるものと無いもの. ムラサキツユクサ(紫露草) 「ムラサキツユクサ」は、ツユクサ科ムラサキツユクサ属に属する植物で多年草。 花は、ツユクサより大きめ(花径2~3㎝程度の花)で艶やかです。 3枚の紫色の花びらに、細長い葉っぱが特徴です。.

ツユクサ科 の植物 科名から探す キアノティス属(Cyanotis)は、熱帯アジアと熱帯アフリカに約50種が分布しています。 観葉植物に利用されているのは葉が多肉質や多汁質の次のよう ゼブリナは、以前はゼブリナ属(Zebrina)だったのでこの名がありますが、現在の分類ではゼブリナ属とされていた植物はすべてトラデスカンチア属( トラデスカンチアは茎が. 露草 ツユクサ目/ツユクサ科/ツユクサ属 花期/6月~9月 結実期/9月下旬~10月学名/Commelina communis L薬用自生種改良種ツユクサ 茅ヶ崎市・下町屋河畔公園 林縁部、道端、農地周辺など、どこにで. ツユクサ(ツユクサ科) 花 くもりの日は、花びらの澄み切った青色が印象的。 円を折り畳んだような苞葉の中に花序があって、花は開花時に苞葉から突き出る。 3枚の花びらのうち、下の1枚は白くて小さい。 簡易紫外線写真 色変わり品 花柱が最も前方に突き出る両性花と、花柱が短く花の中心に隠れる雄花とがある。 雄花の雌しべは子房も小さく、また、雌しべ.

ツユクサ科は草本植物で、多くは茎がしっかり伸び、節が多少膨らむ。 花は開花から1日と持たずにしぼみ、 蜜腺 を欠き、 送粉者 に対する報酬は 花粉 のみである。 両性花の他に雄花を持つ植物も多く、雌しべの発達具合以外にも、小花柄の長さ、花糸の長さや曲がり具合、雄しべの数などに差がある。 また、多くの種では開花の時期や時刻がある程度決まっているが、これは生殖隔. 分類/科名:ツユクサ科 草丈:30~70cm 分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄 生育期間:3~10月 生態 道ばた、庭先などのやや湿ったところや空き地に生育し、しばしば群生するので夏の強害草として知られています。 茎の下部は横にはい、よく枝分かれして草むら状になります。 葉は緑色で柔らかく、基はさやとなって茎を包みます。 6~10月にかけて貝殻のような形の包の葉に青. ツユクサ科 Commelinaceae ムラサキツユクサ属 庭に植えられたものが野生化している。 ムラサキツユクサは改良品の園芸品種がたくさんある。 染色体数が倍加されたものがオオムラサキツユクサと呼ばれることがあるが間違いであり、オオムラサキツユクサは萼に毛のある別種である。 ムラサキツユクサ、オオムラサキツユクサともに4倍体がある。 多年草、直立又は斜上し、まれに、節から根.

ツユクサ科(Commelinaceae) 植物科別勉強中、今回はツユクサ科です。 ツユクサ科ではなんと言ってもムラサキツユクサが一番のお馴染みでしょうか。 中学生のときに顕微鏡で細胞の観察をしたことを思い出します。 写真提供にご協力いただいているMflower5さんは日本に在住の方です。 参考文献は、”Flora of Iran by Ahmad Ghahreman”、”shu (^^)ボタニックガーデン(Shu. 科名:ツユクサ科 ムラサキツユクサ 北アメリカ原産の多年生草本。明治初年に日本に渡来した。円柱形の茎が多数束生する。観賞用に重宝され,花の大きさや花色の異なる園芸品種が多数存在する。 葉 線状披針形の葉は互生し,長さ30~45cmほどになる。 花 初夏から夏にかけ直径2~25cm. みなさんこんにちは。 今回は、 ツユクサ についてまとめていきたいと思います。 ツユクサは、ツユクサ科ツユクサ属に属する一年草です。 漢字で書くと「露草」です。 ツユクサは万葉集でも詠まれており、「月草(ツキクサ)」や「鴨頭草(ツキクサ)」の名で記載されています。.

種小名の「 communis 」は「一般の、普通の」を意味します。 ところで、花が紫色でツユクサに似たムラサキツユクサ( Tradescantia ohiensis )があります。 これは北アメリカ原産のツユクサ科ですが、花弁が3枚同形のムラサキツユクサ属という別属になります。 こちらには利尿効果があると言われています。 (高松 智、小池 佑果、磯田 進) 参考図書 牧野富太郎 著、『原色牧野植物大図鑑 離弁. ツユクサ科 難易度:そだてやすい 開花期:6月~10月 高さ:50cm~90cm ⊿この植物について⊿詳しい育て方 トラデスカンチア 種によって様々な色や形の葉をもつが、特に白やピンクの縦縞模様が入る品種はキュート ツユクサ科 難易度:ふつう 耐寒温度:5℃ 高さ:這うように伸びる ⊿この植物について⊿詳しい育て方 ブライダルベール シックな雰囲気の細かい葉を密に茂らせる。 白い小花. ツユクサ科 実際に育たり、野外で観察したツユクサ科の種名を表にしてあります。 Commelina コメリナ(ツユクサ属) Tradescantia トラデスカンティア(ムラサキツユクサ属) Callisia カリシア(ニジツユクサ属) Callisia gentlei var elegans カリシア・ゲントレイ ヴァル エレガンス ニジツユクサ C fragrans Cフラグランス シダレツユクサ C repens Cレペンス Cyanotis キアノティス(アラゲツ.

シマツユクサ(島露草)(ツユクサ科ツユクサ属) シマツユクサの図鑑(一般用) (pdf 9152kb) シマツユクサの図鑑(キッズ用) (pdf 9294kb) 自生環境 河川敷、水辺 など 原産地 日本在来 特徴 国内では九州南部から沖縄にかけての水辺に生える1年草です。つまり日本在来でありながら. ムラサキツユクサ 学名:Tradescantia ohiensis ツユクサ科ムラサキツユクサ属の植物。〔基本情報〕高さ50~90cmになる常緑多年草。茎は直 エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。. ツユクサの科名属名は、ツユクサ科ツユクサ属です。 学名 学名は、「Commelina・communis」でした。 和名・別名 View this post on Instagram A post shared by Masa Kamamo (@kama1965) on at 1235pm PST 和名は、ツユクサで、漢字では「露草」と書きます。 また、別名では蛍草(ホタルグサ)・帽子花(ボウシバナ)・青花(アオバナ)・月草(ツキク.

ツユクサは、ツユクサ科・ツユクサ属に分類される一年草です。 道端などでごく自然に見かける山野草となっています。 「露草」という名前は、朝に咲いても昼にはしぼんでしまう花姿が朝露を連想させることから、名付けられました。 万葉集などの和歌集では「蛍草」「月草」などの別名で表記されることが多く、その情緒ある咲き姿から、俳句の秋の季語にも選定されています。. ツユクサ/つゆくさ/露草・蛍草 ・日本全国の低地に見られるツユクサ科の一年草。 やや湿った道端や空き地、海岸などに生じ、夏の間じゅう咲いている小さな藍色の花が人目を惹く。 花期が長いことや葉や茎に実用性があることで、万葉の古くから日本人に親しまれる。 ・花は直径2センチほど。 花弁は2枚のように見えるが、藍色の2枚のほか、下側に小さな. 表皮はふつう1層の細胞層からなるが、マオウ (グネツム目) やムラサキツユクサ (ツユクサ科)、サダソウ属 (コショウ科)、ベゴニア属 (シュウカイドウ科)、イチジク属 (クワ科) の葉、着生性のラン科やサトイモ科の根などでは複数の細胞層からなる表皮 (多層表皮 multiple epidermis) が見られること.

トキワツユクサ (常磐露草、学名: Tradescantia fluminensis )は ツユクサ科 ムラサキツユクサ属 の 多年草 。 別名、 ノハカタカラクサ (野博多唐草)。 参考文献 ^ a b c 多紀保彦(監修) 財団法人 自然環境研究センター (編著)『決定版 日本の外来生物. ツユクサ、イボクサ ホシクサ科 ホシクサ イグサ科 イグサ、クサイ、スズメノヤリ カヤツリグサ科 タマガヤツリ、コゴメガヤツリ、カヤツリグサ、ハマスゲ、ミズガヤツリ、ヒデリコ、ホタルイ、 アゼナルコスゲ イネ科 カズノコグサ、ネズミムギ、スズメノテッポウ、セトガヤ、イヌ. ツユクサ科 単子葉。 用語説明 熱帯に多い草本か低木で、花は左右相称か放射対象であり、 花被が3枚、萼片が3枚ある。 ツユクサやムラサキツユクサ、ヤブミョウガなどを含む ツユクサ 茎は多肉質で柔らかく、葉は卵状被針形で、 船形の苞の中から、青い花弁が2枚見える花を咲かせる ボウシ.

日本では道端などに自生しているツユクサは、ツユクサ科ツユクサ属の一年草植物です。 ツユクサは朝に咲いてお昼頃には花が萎むことで、朝露を連想させることから「露草」と名付けられたと言われています。 ツユクサは和歌などにも頻繁に登場する植物であり、万葉集では「月草」と表記されていることが多いです。 英名は「Dayflower」であり、その日にしぼむ花という意味が. 露草 (つゆくさ)医院 「つゆくさ医院」は14年10月3日から調布市に開設した、西洋医学と東洋医学 (漢方)の保険診療(医療費の0割〜3割負担)が受けられるクリニックです。 内科・漢方内科・アレルギー内科・皮膚科・心療内科を中心に様々な症状を診察し.

ツユクサ 山川草木図譜

ツユクサ 日光植物園 Commelina Communis

ツユクサ ツユクサ科 18年7月12日 南房総 有機農園 ねぎぼうず

ツユクサ科 再紹介 ひろちょんの気まま植物紹介

トキワツユクサ 常磐露草 ツユクサ科 ひげ爺さんのお散歩日記 3

ツユクサ科の花 花一覧 画像 写真や花言葉 花言葉 由来

ムラサキツユクサ 紫露草 ツユクサ科 ひげ爺さんのお散歩日記

オオムラサキツユクサ 季節の花 一重咲きの長いしべが特徴 イパネマおやじ イパネマおやじ ハーブとバラ 育てる楽しさは1株から心と風景が豊かになる夢の時間

Commelina Benghalensis マルバツユクサ マルバツユクサ 1801 ツユクサ科 ツユクサ属 アジ Flickr

ツユクサ科 ツユクサ 奥行き1mの果樹園

Commelina Communis L F Albiflora シロバナツユクサ シロバナツユクサ 白花露草 Flickr

ツユクサ科の花

ツユクサ科 Twitter Search Twitter

3

共存困難とされる在来近縁植物ツユクサとケツユクサの新たな共存メカニズムを提案 Research At Kobe

ツユクサ科のムラサキゴテンです さとうみさん エバーグリーン

ツユクサ科の花

トキワツユクサ さまよえるツユクサと私 雑草をめぐる物語

21年9月22日 ツユクサが開花しました Rise

ツユクサ 三重県薬剤師会

年7月17日 ツユクサ開花しました Rise

ツユクサ Commelina Communis ツユクサ科 Commelinaceae ツユクサ属 三河の植物観察

ツユクサ科 植物を巡る旅

ツユクサ科

ツユクサ 植物ずかん

ツユクサの花言葉 種類や花の色 特徴は Greensnap グリーンスナップ

続 ツユクサ 同じツユクサ科 マルバツ Shonanさんの山歩き 6 21 7月 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

ツユクサ科 Commelinaceae えるだまの植物図鑑

野草図鑑 ツユクサ

ツユクサ科 ちびたの花名備忘録

.jpg)

ツユクサ ミヂカガク

ツユクサ科 Commelinaceae えるだまの植物図鑑

ツユクサ

別名が185もある ツユクサ 生薬ものしり事典 元気通信 養命酒製造株式会社

Commelina Communis Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

ツユクサ 生き物図鑑 花博記念公園鶴見緑地

ツユクサ ツユクサ科ツユクサ属 Hanamakiya Note

ツユクサ 露草 ツユクサ科 ひげ爺さんのお散歩日記 3

ツユクサ 露草 かぎけんweb

ムラサキツユクサ 紫露草 ツユクサ科 写真共有サイト フォト蔵

ツユクサ科 Wikipedia

ツユクサ 和方医学研究所株式会社

ツユクサ科 ムラサキツユクサ 紫露草 奥行き1mの果樹園

ツユクサ科の梅雨 日本に生きる野草たちと Another Sky

ツユクサ今迄間違っていましたトキワツユクサ ツユクサ科の仲間 花と徒然なるままに

ツユクサ ツユクサ科 長良の落陽

ツユクサ科 山川草木図譜

ツユクサ エンゴサク

つゆくさ 露草 Commelina Communis By Nobuflickr Scenery Photos Plant Leaves Painting Photos

ツユクサ ツユクサ科ツユクサ属の一年生植物 朝咲いた花が昼しぼむことが朝露を連想させることから露草と名前がついたそ Flickr

ツユクサ科の投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

ツユクサ科 Commelinaceae えるだまの植物図鑑

ツユクサ科 岩手大学農学部蔬菜花卉園芸学研究室

ツユクサ 植物 Y きっず図鑑

花図鑑 ツユクサ科

ツユクサ科のムラサキツユクサ オオムラ Shonanさんの山歩き 6 21 4月 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

東京農業大学厚木植物研究会 Commelina Communis ツユクサ ツユクサ科ツユクサ属 キャンパス内で ツユクサが鮮やかな青い花を咲かせていました 雄蕊は計6本あり 午後には右の写真のように長い雄蕊2本が雌蕊と一緒に丸まり自家受粉を行います また地面を

ツユクサ ツユクサ科 対馬植物図鑑

花の生態がわかる写真図鑑 34 ノハカタカラクサ Tradescantia Fluminensis の花 白い花糸で虫を騙す花 ツユクサ科 Ecological Notes Web By 生態情報

ツユクサ 露草 ツユクサ科ツユクサ属 山野草 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

四季の山野草図鑑 ツユクサ科

ムラサキオオツユクサ Tradescantia Pallida ツユクサ科 Commelinaceae ムラサキツユクサ属 三河の植物観察

1

ムラサキツユクサ 山川草木図譜

海岸砂丘の宿根露草 シュッコンツユクサ 蝶豆擬 チョウマメモドキ 青い郊外の空の下 黄色と緑のセロファンの花たち

わらび平森林公園キャンプ場 ツユクサ 0727 ツユクサ科ツユクサ属 朝咲いた花が昼しぼむことが 朝露を連想させるのでツユクサっていわれていますっ わらび平森林公園キャンプ場 オートキャンプ オートキャンプ場 テント 釣り堀 マス塩焼き マス掴み

オオイヌノフグリ

トキワツユクサ ツユクサ科 5 25 有機農園 ねぎぼうず

ツユクサ 露草 の花言葉 花の種類や季節 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

ツユクサ科 Wikipedia

花の詩vol 49 ツユクサ ツユクサ科 株式会社 景

ツユクサ 植物図鑑 エバーグリーン

ムラサキツユクサとは ヤサシイエンゲイ

トップ100 ツユクサ 科 最高の花の画像

ツユクサ ツユクサ科 小清水 花と野鳥図鑑

ツユクサ科 Commelinaceae

我が家のツユクサ7品種 キミティのゆるゆるな暮らし

ツユクサ科の花

週末投稿 つれづれ有用植物 41 ツユクサ科ツユクサ属 ツユクサ Pingubanana Note

新潟県 魚沼のツユクサ科

ツユクサ ツユクサ科 ゆめこが虫を撮る

京都市青少年科学センター Kyoto Municipal Science Center For Youth

トキワツユクサ ツユクサ科ムラサキツユクサ属 モトの山歩き

露草 ツユクサ ツユクサ科 宇奈月温泉 延楽

トキワツユクサ Tradescantia ツユクサ科 Commelinaceae

ムラサキツユクサ ツユクサ科 ツユクサ属 の画像素材 写真素材ならイメージナビ

ツユクサ ツユクサ科 17年8月25日 有機農園 ねぎぼうず

ツユクサ 露草 つゆ草を花と思ふは誤りである いきものがたり

ツユクサ科 ツリフネソウ科 ドクダミ科の植物 ツユクサ ヤブミョウガ ツリフネソウ ドクダミ 19年高尾山植物観察 振り返り その30 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

ツユクサの投稿画像 By トシさん ツユクサ科と花大好きといつもの公園のお友達と散歩中に見かけたお花 21月7月5日 Greensnap グリーンスナップ

ツユクサ科の花

植物 ツユクサ ツユクサ科 イメージマート

ツユクサ 露草 の花言葉 花の種類や季節 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

萼に毛が生えている白いオオムラサキツユクサ ツユクサ科 ムラサキツユクサ属の写真素材

ツユクサ科 観葉植物 Part 1

ツユクサ 旬のもの 暦生活

同じツユクサ科の植物 ツユクサとヤブミョウガ 秋 9月下旬 の高尾山 その6 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

ケツユクサ 渡良瀬遊水地植物の会