七草粥 ホトケノザ

七草粥はいつ食べる 由来や七草の意味 地域での違いをご紹介 じゃらんニュース

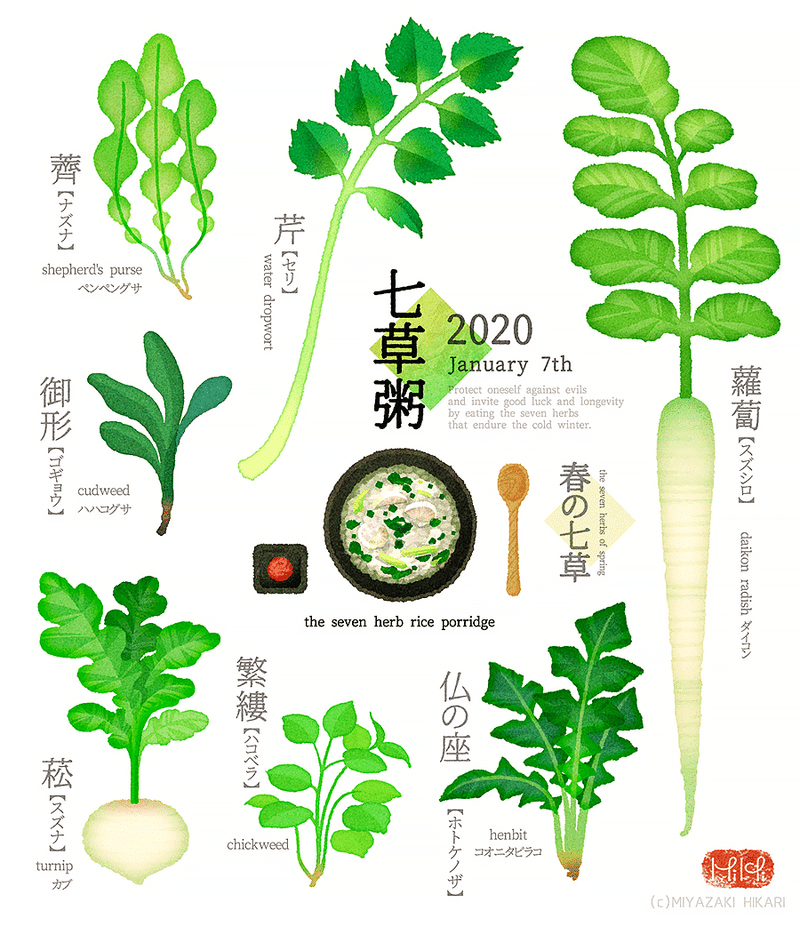

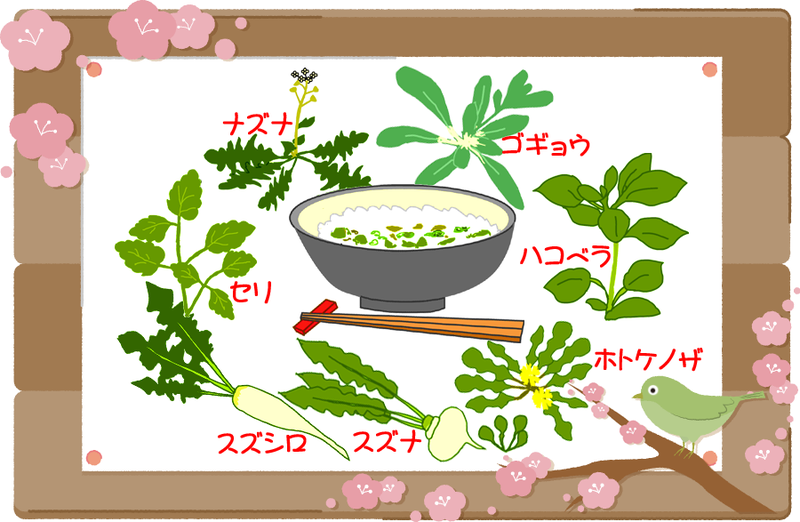

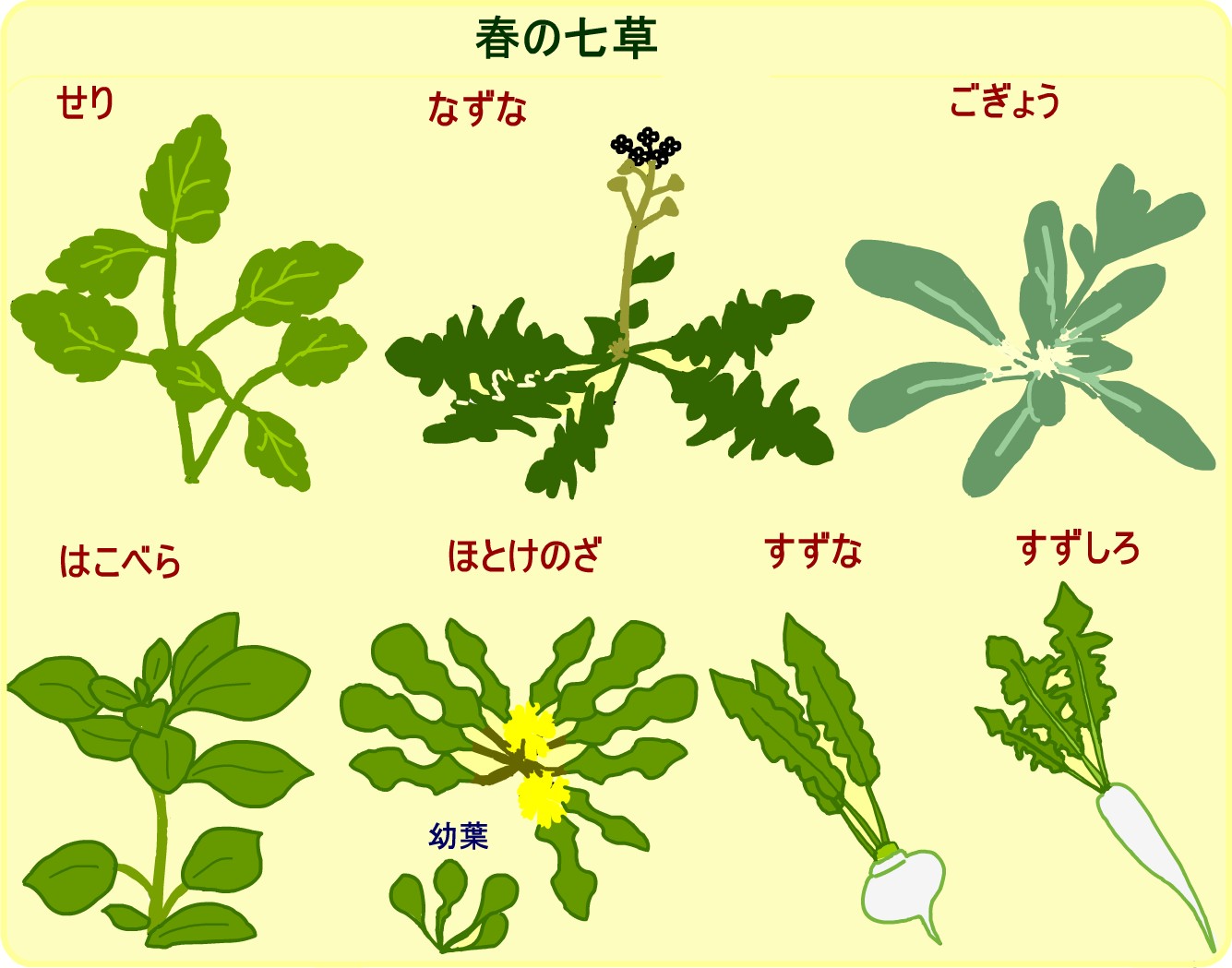

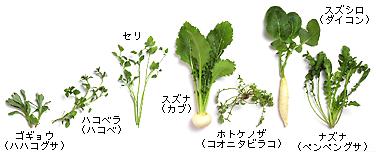

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

七草粥 安曇野ハーブスクエアのブログ

春の七草ホトケノザ コオニタビラコ と オニタビラコ 旅カメラ

謹賀新年 七草粥について 株式会社ケツト科学研究所

七草がゆのレシピと食べる日 理由のご紹介 お料理まとめ

七草粥は、お正月明けの1月7日に食べるといいとされています。 季節を感じられるし、食育の勉強にもなるのでぜひ子供に食べてほしいもの。 七草粥は何で食べるの? 七草粥の七草にはどんな意味があるの? 七草粥を食べる意味を子供.

七草粥 ホトケノザ. お正月の「松の内」が明ける1月7日の朝には「七草粥(ななくさがゆ)」をいただく食文化があります。 この七草粥には「春の七草」をきざんで作ります。 同じ七草でも「秋の七草」は花を愛でるもので食べません。 春の七草は寒さの中. 入っているのは、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種。 これは、「七草粥」というお粥を作るために必要な食材で、日本ではお正月明けの1月7日に七草粥を食べる風習があります。 この風習は正月行事のひとつとして現代でも続いていますが、なぜお正月明けに七草粥を食べるのでしょうか。 まずは、七草粥が日本に定着した歴史について詳し. 七草粥の七草の意味 七草粥に入っている七草というのは、春に取れる七種類の植物のこと。 それぞれに意味がこめられています。 セリ:競り勝つ なずな:撫でて汚れを払う ごぎょう:仏様の体 はこべら:繁栄がはびこる ホトケノザ:仏様の座る姿を現す すずな:神様を呼ぶ鈴 ななしろ:汚れのない純白 セリやなずなはなんとなく聞いたことがありますが、ごぎょうやホトケノ.

次の七草粥を作るときに、「作りたい!」と言ってくるかな~?と期待しています。 (もうブームは去っているかもしれませんが笑) 七草をきっかけに関心が広がる可能性も 「 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ。スズナ、スズシロ、これぞ. 」(七草ばやし) 明けて7日の朝に粥を炊き、叩いた七草を入れて七草がゆにし、朝食として頂きます。 以上が伝統的な七草がゆの作り方ですが、現代では少し無理がある部分もありますね。 現代の七草. お正月あけには胃を休めたいですよね!ホットクックで作る七草粥 材料 七草 せり、なずな、コギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、すずしろ お米1合 作り方 1、お米を洗いザルにあげて水気をきる。 2、ホットクックの内鍋に水800ミリリットルと1を入れる。.

春の七草の薬膳効果は、正月料理で疲れた胃腸を癒すとともに、その年の英気を養ってくれますよ。 七草粥につかう春の七草とは? どんな効果があるの? 「春の七草」とは、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種類の. ホトケノザ スズナ スズシロ 七草がゆのこころ 「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」、子どもの頃に一生懸命覚えた春の七草の名前です。 ゴギョウはハハコグサ、ハコベラはハコベ、スズナはかぶ、スズシロは大根のこと。 この七草をおかゆにして1月7日に食べる七草がゆの習慣は、江戸時代に広まったそうです。 七草の種類は時代や土地によって異なり、七草. 昔は、旧正月の子の日に野に出て7草の若菜を摘み、お粥で食べ、邪気を祓い、一年の無病息災を祈る行事として始まったようです。 今ではお正月のご馳走で疲れたお腹を休める意味合いが大きいのでしょうか。 春の七草 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロと昔の名前で呼ばれていることと、都会に住んでいるとなかなか見る機会がないのでピンとこないかもしれま.

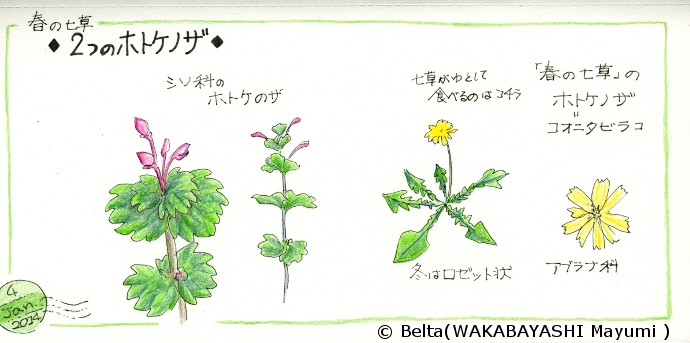

春の七草でのホトケノザはコオニタビラコの事です。 そのため古くから七草粥の一種として食べられています。 ただし、シソ科にも同じホトケノザと呼ばれる野草があります。 こちらは食用ではありません。 名前が同じなので勘違いしますよね。 諸説ありますがホトケノザが有毒なのかどうなのかというのは シソ科のホトケノザが食用ではないため、 “食用じゃない→食べられない→. 草を摘んで七草粥を作ってみる ※『地球のココロ』というクローズしたサイトで、10年1月8日に掲載した記事の転載です。 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これぞ七草。 この七草を全種類自力で集めて、1月7日の朝. ホトケノザ アトピー改善に良いとされている 解説: キク科の2年草で、タビラコともいいます。 円座をなして地面にへばりつくように、草むらや田のあぜ道などに自生しています。 煎じて飲むとアトピー性皮膚炎によいとされています。 ハコベラ 切り傷、歯槽膿漏、痛み止めに良いといわれている 解説: ナデシコ科の2年草で、ハコベともいいます。 全国に分布しており、茎は蔓状に地をはって広が.

ホトケノザ 標準和名はコオニタビラコ (子鬼田平子)です。 単にタビラコ (田平子)と呼ばれることもあります。 ややこしいことに、「ホトケノザ」という標準和名をもつシソ科の植物が存在します。 こちらは、七草のホトケノザと違い、食用ではありません。 コオニタビラコには、 解熱・鎮痛作用 があるといわれています。 スズナ スズナとは、カブのことです。 葉の部分には、 ビタ. 全然違うしw これが本来の七草粥の 『キク科のホトケノザ』 なんですよね。 まぁ、どちらも食べれますが。 正式名称は 『コオニタビラコ』 、今の僕にはタビラコ系のロゼットが生えてたら判断できないと思います。 花が咲いてないと。うん。 んで、ここ最近はですね、河原とかいくと若. じつは「七草粥」には、意外な薬膳効果も秘められているのである。 効果1:胃袋すっきり 健胃効果、食欲増進セリ・ナズナ・スズナ・スズシロ・ホトケノザ 効果2:むくみ解消 利尿作用セリ・ナズナ・ハコベラ 効果3:リラクセーション効果 心の安定効果スズナ 解熱セリ・ナズナ・ホトケノザ 効果4:風邪の諸症状に 去痰セリ せき止め・気管支炎予防・扁桃腺炎予防ゴギョウ・スズシロ.

春の七草におけるホトケノザは、コオニタビラコというキク科の植物です。 本来のホトケノザはシソ科の植物で、この2つは別物。 本来のホトケノザは食用ではありません。 ホトケノザは「仏様が座る場所」という意味があり、縁起のいい野草です。 スズナ ナズナと名前が似ていますが、スズナは普段の食事においても馴染み深いカブのことです。 ビタミンCやカルシウム、カリウ. 七草粥の背景には、 正月のご馳走に疲れた胃腸を労って、青菜の不足を冬の間に栄養補給をする効果もあって、この日に七草粥を食べることで、新年の無病息災を願うようになった 、ということなんですね。 七草がゆは毎年1月7日は変わりありません!.

七草粥 Himagine雑記

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

すずしろ

江戸散策 第64回 クリナップ

ホトケノザって食べられる 七草粥のホトケノザは別物でした 懸賞好き そそっかしい主婦きういのブログ

春の七草のホトケノザ みかんの花日記

七草粥を食べたことがない現代っ子 The Beatles Plus One 1

春の七草

明日は七草の日 七草粥の水はミネラルウォーター 富士山の天然水 マーキュロップ

ハーブで七草粥 Small Talk

ホトケノザはホトケノザではない 徒然なる春休み 1 株式会社アイ創建

春の七草 かぎけんweb セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロです

七草粥はいつ食べる 由来や七草の意味 地域での違いをご紹介 じゃらんニュース

七草粥の由来は 啓新校長日誌 啓新高等学校

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

春の七草をさがしに出かけよう 家庭菜園 All About

春の七草 ホトケノザ 佛座 タビラコ 田平子のこと チューメイくんの田舎ぐらし

七草がゆ 野草それぞれの効能は ちょい足しアレンジレシピも紹介 Mamagirl ママガール

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

七草粥で無病息災 エンジョイ The ライフ ブログ

あらっ ホトケノザが咲いている へー 気がつかなかったなあ ヒゲおやじの気まま流野菜づくり日記

Mahaloha 502 七草粥

田奈駅近くの田んぼに咲くホトケノザ 春の七草

ホトケノザの特徴 生態を解説 厄介な雑草 七草との違いとは ミツモア

ホトケノザ 仏の座 春の七草の一つにホトケノザがありますが コオニタビラコというキク科の草です この為にこの種を七草のホトケノザであると誤解されます 本種は食用ではない為 注意を要します 写真共有サイト フォト蔵

ホトケノザ 春の七草は適当に決めた 花の名前と物語 イラスト雑記帳

ホトケノザの花言葉 七草は黄花 紫の花のは食べちゃだめ 花言葉のはなたま

ホトケノザは有毒なの 春の七草とよく似たもう一つのホトケノザ ザ 最新ニュースブログ

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

春の七草で七草粥 Chikoliのほぼ食日記 楽天ブログ

七草粥はいつ食べる 春の七草とその由来とは 気になるネタをお届け

七草 イラスト 七草 イラスト ホトケノザ

1月7日は七草粥 知って納得の健康効果 ウェザーニュース

七草粥種類 七草粥を食べるのはいつ 由來や歴史は 春夏秋冬の七 Hvamw

春の七草 ホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

コオニタビラコ ホトケノザ 春の七草 図鑑 Jp

セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノ ホトケノザの話題 21 1 7 木 11時頃 ツイ速クオリティ Twitter

ホトケノザの花言葉って何 有毒 蜜はある 由来 食べ方などまとめ 春の七草を堪能しよう お役立ち 季節の耳より情報局

無病息災を願って 七草粥を食べよう 株式会社リアルキューブ

七草粥 春の七草のはずが 八草 スイーツ甘美後記

七草粥 宮崎ひかり Note

2つのホトケノザ Office Belta オフィス ベルタ のブログ

日本人の知恵袋 謎解き春の七草 お粥に使うのは どっち 仏の座 言の葉と 和しぐさと

春の七草 ホトケノザとホトケノザ コオニタビラコ の違いは アタマの中は花畑

1

神社検定 本日は五節句のひとつ 人日です 無病息災を願い 七草粥 を食べることでも知られています 七草の種類は時代や地域によって異なるようですが 一般に知られているのは以下の7種です 短歌のリズムで セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ

あのホトケノザは春の七草ではない こやんぴ のぶらりお散歩ブログ

レシピno 21 柚子みそ風味の七草粥

ホトケノザの特徴 生態を解説 厄介な雑草 七草との違いとは ミツモア

野花生活 簡単ヘルシーな七草粥の作り方 窪田千紘フォトスタイリングwebマガジン Klastyling Powered By ライブドアブログ

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

ホトケノザの蜜を吸う ヒメオドリコソウとの違いと七草との関係 庭の草

春の七草の時期と特徴 食べ方も紹介 四季のメモノート

七草粥って食べてる ひとりでもまめにがんばるブログ

季節を感じて 春の七草 ホトケノザ

春の七草 間違いやすいホトケノザ 四季彩 Diary

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

The Japan Foundation 国際交流基金 Seri Nazuna Gogyo Hakobe Hotokenoza Suzuna And Suzushiro Is This A Spell No No It S Seven Spring Herbs セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロ 何の呪文 いえいえ 春の七草

コオニタビラコ

春の七草 ホトケノザ 写真共有サイト フォト蔵

春の七草 カクアゲ本店 創業明治23年 信州中野の魚屋

春の七草

春の七草 三代目インターネット支店長のブログ

1

春の七草 ホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

春の七草 ホトケノザの写真素材

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

春の七草

マザーアースの贈り物 ふわふわ暮らそ 春の七草ホトケノザのお花だよ

春の七草 ホトケノザ 写真共有サイト フォト蔵

コオニタビラコ ホトケノザ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

ホトケノザの特徴 生態を解説 厄介な雑草 七草との違いとは ミツモア

春の七草 老猿の山日記

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

春の七草 イラスト のイラスト素材

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

春の七草 ホトケノザの作業 愛知県豊田市の野菜農家 くらら農園

春の七草 はるのななくさ 旬の野菜百科

春の七草 ホトケノザ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

七草 イラスト 画像 無料

春の七草 かぎけんweb セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロです

コオニタビラコ Wikipedia

アースガーデンまもるくん 公式 春の七草 豆知識 道端でよく見かける 紫の花が咲くシソ科の ホトケノザ は 食べられないから注意 O ェ O 七草粥で食べられるほうのホトケノザは コオニタビラコ のこと 黄色い花が咲くんだな よく見ると

春の七草 顎鬚仙人残日録

七草の誘惑 Fluffyの裏庭だより

春の七草 ホトケノザを見つけました 日々遊遊

春の七草 ホトケノザ 花 鳥 風 月

コオニタビラコのロゼット 春の七草 ホトケノザ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

古典会だより 春の七草ホトケノザ 拝島大師

春の七草のホトケノザ みかんの花日記

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

Product Subcategory Category Shopname ネット通販 自然生活

春の七草のホトケノザは 普段見てる花と違うコオニタビラコだった こころんグリーンのお花畑

山菜 水の話 フジクリーン工業株式会社

七草粥食べましたか News

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

ホトケノザ 仏の座 セレヤの山の下で