マテバシイ 葉っぱ

樹木図鑑 マテバシイ

マテバシイ

3

お花の簡易データベース 植物写真集 検索結果

マテバシイ

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

マテバシイ属 family Fagaceae - genus Lithocarpus 高木またはまれに低木、常緑樹。 冬芽は頂生、卵形~楕円形、鱗片は螺旋状に覆瓦状につく。 托葉は葉柄外托葉 (extrapetiolar)。 葉は螺旋状につく。 花序は雄性、雌性、または雌雄同花序 (androgynous)、小枝の基部.

マテバシイ 葉っぱ. 葉っぱの表と裏表面にはツヤがあり裏側は黄色っぽく見えるものが多いけれど白っぽい個体もあるそうです。 まだグリーン色のどんぐりこちらは(ブナ科コナラ属の常緑高木)シラカ マ. 「マテバシイの名の由来についてはいろいろな説を耳にします。 ひとつは葉あるいは実の形が細長いマテガイに似ているからという見方があって、実際にしばしば貝の名前のマテ(馬刀)の漢字+葉+椎の字が充てられています。 しかし、誰が見ても全く似ていないことは明らかで、この変な当て字が原因でとんでもない勘違いが生じたようです。 もうひとつは、「待っていればシイになる」と. ヒノキの上にもう一度マテバシイとシロタエギクを貼っていきます。 あればヒイラギの葉が良かったのですが無かったのでマテバシイです。 これで厚みのあるベースができたので、 あとは適当に赤い実やどんぐりをのせていきます。.

葉で見分ける樹木(全縁) 松江の花図鑑 Top > 花図鑑目次 > 葉で見分ける樹木 >全縁 画像をクリックすると詳細が別ウィンドウで表示されます。. マテバシイの特徴は? マテバシイの木は常緑で、葉っぱはツヤツヤでかなり大きいです。 他のドングリの木との見分けは容易につきます。 実は直径1~2cmで細長く、ドングリゴマやヤジロベエ、リースなどのクラフト材料にもピッタリです♪ 調べてみた. マテバシイ 横須賀美術館 広葉樹林内に生える常緑高木で、雌雄同株(しゆうどうしゅ)の雌雄異花。 日本固有種。 近似種の スダジイ(須田椎) と併せて「シイの木」と呼ばれる。 神奈川県内の林内にもふつうに生えているが、自生なのか植栽に由来するものなのかは不明。 三浦半島や房総半島でマテバシイを多く見かけるのは、かつて東京湾内で盛んだったノリ(海苔).

マテバシイ属はアジアでは数十種もあるのに、日本ではマテバシイとシリブカガシの2種しかないということと関連するのかもわからない。 葉はクスノキ科のタブノキの葉とよく似ている。 とくに葉の先が短く突き出ることと最大幅が葉先に近いことが共通する。 最初のうちは葉だけではどちらのものか判別できなかったが、葉脈の走り方、裏面の色、樹皮などを併せて考えると次第に区別できるよ. 葉っぱの幅が一番広いのは先寄りの方 力強さと美しさの両方をお持ちです 枝は 関節いっぱいありますねー って感じのグネグネ この枝の形も 動けなくなったしーさんをすくい上げて下さりそうです こちらのおさんかたのうち マテバシイさんは?. はぜる(爆ぜる)葉っぱ 2 マテバシイ(ブナ科マテバシイ属) 「死環」のテスト(こちらを参照)をしていたら、マテバシイもパーンといい音がした。 葉が大きいから何発でもやり放題である。 はぜる(爆ぜる)葉っぱ 3 タブノキ(クスノキ科タブノキ属) こちらは、パチパチ連発音が生じる。 火遊びは実に楽しい。 はぜる(爆ぜる)葉っぱ 4 トベラ(トベラ科トベラ属) トベラも意外やよくはぜ.

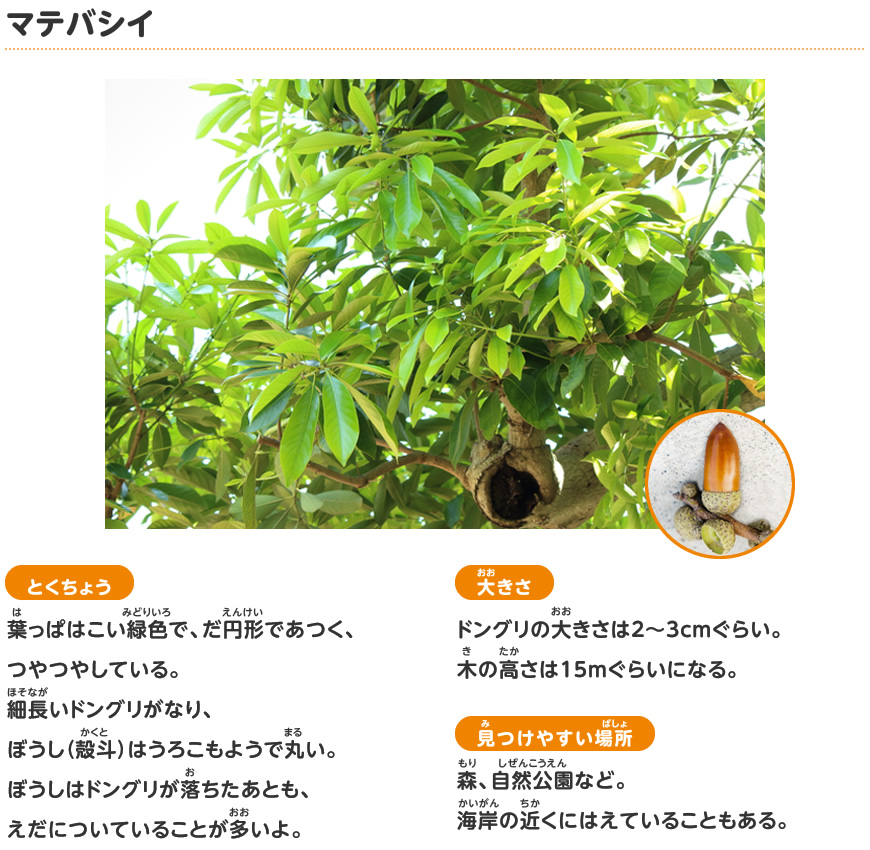

マテバシイ(馬手葉椎) 種 類:常緑高木 ブナ科 マテバシイ属 別 名:マテジイ、マテガシ、サツマジイ など 学 名:Lithocarpus edulis 花 期:5~6月頃 穂状のクリーム色の花を咲かせる 果 期:9月頃 どんぐりの実がなる 由 来:実がシイの実よりも細長く葉の形がマテガイに似ていることか. 葉は小さく、縁は反り返っている。 〇元来、沿海地に自生する常緑樹で、紀伊半島に多く備長炭の材となっている。 (殻斗がうろこ状で、)堅果の表面が白いろう状のもので覆われているもの マテバシ. マテバシイと小さな虫たち 6月。「梅雨 つゆ 」とよばれるこの季節は、雨がたくさん降 ふ り、野外 やがい 観察 かんさつ やアウトドア好き の方には残念 ざんねん な天気となりがちです。そんなときには、ぜひ彩湖自然学習センターにお越 こ しください。.

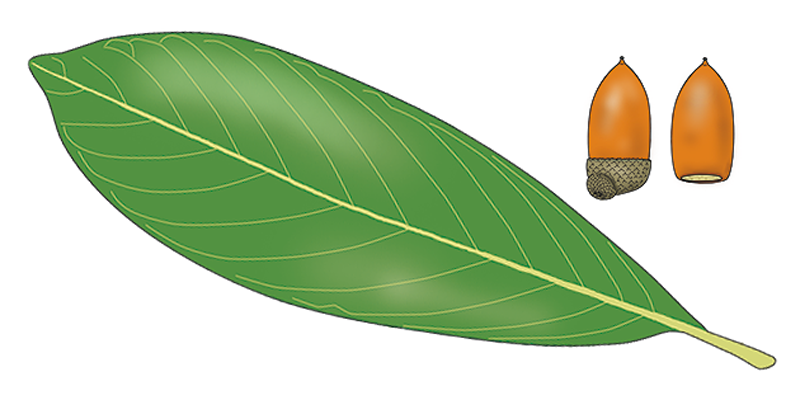

マテバシイ(馬刀葉椎) 常緑高木 本州〜沖縄の沿海地に生える。 高さ15m、直径60cmほどになる。 樹皮は灰黒色でなめらか。 縦に白い筋が入る。 本年枝は淡緑色で、浅い5本の溝があり、はじめは褐色の鱗状の毛がある。 2年目には無毛となり、灰褐色。 楕円形の皮目が多い。 葉は互生。 らせん状につき、枝先に集まる傾向がある。 葉身は5〜cm、幅3〜8cmの倒卵状楕円形で、厚い革質。 先. まてば‐しい〔‐しひ〕まてば 椎 ブナ科 の 常緑高木 。 九州 以南 の 海岸 近く に 生え 、高さ約 10 メートル 。 葉 は長 倒卵形 で 厚く 、 裏面 は 褐色 。 6月 ごろ、 雄花 穂と 雌花 穂とを 上向き につける 。 実は どんぐり で、 あく抜き をせずに 食べられる 。 防風林 ・ 都市 緑化樹 にも 用い られる。 さつまじい。 まてばがし 。 まてがし。 撮影 ・ おくやま ひさし 薬用植物一覧 索引トップ. マテバシイの葉の特徴 葉身は9~26㎝で倒卵状長楕円形。葉は互生する。 葉の縁は全縁で、葉先は尖るまたは鈍く尖る。 葉の表は濃緑色で光沢がある。 葉の裏は淡褐色を帯びた緑色。 マテバシイの花の特徴 6月頃に開花する。雌雄異花。.

マテバシイの葉の特徴 葉は細長で大ぶり、厚みがあります。 明るく光沢のある緑の葉が密に生えます。 マテバシイのどんぐりの特徴 砲弾型の形でお尻が凹んでいます。 大ぶりの実でややオレンジがかった色をしています。 マテバシイは9月中旬から10月にかけてどんぐりが拾えます。 都会の街中でも簡単に見つけられますが、「てっとり早く生えている場所が知りたい」と言う方は、. 樹皮は暗褐色で、細く白い縦筋模様があります。 葉は互生する単葉で、枝先に集まってつく傾向があります。 葉は長さ9~16cm、幅3~7cmの長楕円形で表面に光沢があり、厚みがあって、かたいです。 葉の縁は全縁です。 花には雄花と雌花があります。 雄花序は長さ5~9cmの尾状花序で、新しい枝の葉腋に数個が斜上してつきます。 雌花序は長さ5~9cmの尾状花序で、新しい枝の上部の葉腋につ. 落ちている楊枝のようなものが食べ残した葉脈 11月、マテバシイの葉っぱを与えてみたところ、葉を二つに折って、中心部分だけを食べていました。 一方、夏まではよく食べていたカエデは、暑さが増し始めたころから食べなくなりました。 季節によって葉の成分が変わっているのかもしれません。 マテバシイの葉を食べた跡(左4枚) 4月の最初のころ食べていたツバキはすぐ食べなくなり、しば.

シリブカガシよりマテバシイのほうが葉が厚くて、大きく、 葉の先の方が幅広くなっているものも多いです。 スダジイ、ツブラジイ ツブラジイの方が小型でやや肉厚です。 (鋸歯のある葉とない葉があります。 見分けづらいのでどんぐり等他の部分で見分けたほうがよいでしょう。 ウバメガシ 小さくて楕円形の葉をしています。 葉の裏面に毛の生えたケウバメガシという変種もあります。 その他 ツ. マテバシイと同属のシリブカガシの葉:マテバシイに比して、薄く、少し小型、倒卵状楕円形でなく楕円形。 新宿御苑・。 他★ 本頁最下部 参照。. マテバシイは、 蘇る。 仕事の都合上、今年の1月に、 マテバシイを強剪定した。 今年の冬は寒かった。 2月頃、枯れたかなぁ~?。と心配したが、蘇ってくれた。 植物は動物と違い、枝を落としても、幹を切っても、再生してくる。.

・葉は細長い楕円形で長さは6~15センチ、幅は5センチ前後だが、中央よりやや葉先の方が幅が広い。 縁にギザギザがなく、先端は丸みを帯びる。 厚い革質で光沢があり、これによって塩害を防いでいる。 クスノキ と混同される例もあるが、クスノキに特徴的な目立った葉脈はなく、葉の形状は マテバシイ や カゴノキ に近い。 ・葉は小枝の先に集まって枝から互い違いに生じるが、その密度が高. マテバシイ は、先端に大きな芽も、芽鱗痕がない。 葉柄の長さが タブノキ のほうが長い。 葉の裏を見ると、 タブノキ は白っぽく、 マテバシイ は金色っぽい。 葉の裏を見ると、 マテバシイ は葉脈の凹凸があることが分かります。 魚の骨みたいです。 「 アルデバラン の 夢の星」さんのブログ 「木の名前がわかる事典 大嶋敏昭監修※3」を参考にして ① クスノキ科 、 タブノキ ⅰ. クスノ. マテバシイ(Lithocarpus edulis (Makino) Nakai) 語源 枝先にたくさんの葉が互生する姿が 手のひらを広げたように見え、 葉がマテガイ(馬刀貝)ににているから という説がある 別名、方言 マタジイ、サツマジイ、マテガシ、マデバガシなど 分布.

全手葉椎 写真集 7

葉と枝による樹木検索図鑑 葉の解説 マテバシイ

マテバシイ 馬刀葉椎 桔梗おぢのブラブラjournal

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

マテバシイ林について

1

ドングリの種類と一年 こどもの国

マテバシイ 馬刀葉椎

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

マテバシイ 植物写真鑑

3

似てる葉っぱ 樹木医的 クイズ 街の木コレクション

マテバシイ 馬刀葉椎 草花ブログ 時告風

マテバシイの育て方 ヤサシイエンゲイ

マテバシイ

ちょっと長いどんぐり マテバシイ

ドングリの育て方 植える時期や方法 発芽のコツは Horti ホルティ By Greensnap

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

近所に咲く花 52 マテバシイ ぽよりん の写真集

マテバシイ 素人植物図鑑

マテバシイの育て方 見分け方や特徴 時期についてもご紹介 暮らし の

葉と枝による樹木検索図鑑 葉の解説 シリブカガシ

追5 マテバシイ 江田島って どんなとこ

マテバシイの葉 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マテバシイ

関東の平野部 マテバシイの花後 全手葉椎 馬刀葉椎 お花の簡易データベース 植物写真集

マテバシイの若葉5月の写真素材 7366

マテバシイ 馬刀葉椎 全手葉椎

マテバシイ ドングリのなる木 探検しよう いきものにぎわうまち 鹿島建設株式会社

マテバシイとは 特徴や育て方をご紹介 上手な手入れのコツは 2ページ目 Botanica

マテバシイの葉と青いドングリ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マテバシイ

Back To Nature マテバシイの食べ方 どんぐりクッキー

マテバシイの花の写真素材

もう 幻になった 初雪草 と 馬刀葉椎の木 マテバシイ Kikoがスタート

ちょっと長いどんぐり マテバシイ

マテバシイ 植物写真鑑

スダジイ

マテバシイ 1 2

似てる葉っぱ 樹木医的 クイズ 街の木コレクション

マテバシイの葉 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

マテバシイ

マテバシイ

どんぐり 色々 スダジイ シラカシ マテバシイ 植物大好き 出会い ときめき 癒し

タブノキとマテバシイ 自然観察日記

マテバシイ Lithocarpus Edulis ブナ科 Fagaceae マテバシイ属 三河の植物観察

森の樹木図鑑 マテバシイ きこりんの森

ちょっと長いどんぐり マテバシイ

マテバシイ 植物写真鑑

マテバシイ 馬刀葉椎 全手葉椎 Lithocarpus Edulis 東京都市森林 サンプル収集の記録

マテバシイ 馬刀葉椎 全手葉椎

マテバシイ 1 2

タブノキとは 花 葉 実といった樹木の特徴や管理方法をご紹介 Botanica

葉で調べる樹木の見分け方 秋編1 どんぐり

マテバシイとは 動植物の人気 最新記事を集めました はてな

マテバシイ 植物写真鑑

マテバシイの日記一覧 どんぐら さんの園芸日記 みんなの趣味の園芸

マテバシイとドングリの実 造園 庭木剪定 東京 日野 八王子 株 四季庭のブログ

マテバシイの葉 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

Toshi Kouen Jp

マテバシイの葉 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

どんぐりの木 マテバシイ 秋の花木 専門店の苗木通販 販売 花ひろば 苗木 植物栽培 マテバシイ

似てる葉っぱ 樹木医的 クイズ 街の木コレクション

マテバシイの育て方 ヤサシイエンゲイ

マテバシイ

食べられるどんぐり マテバシイの食べ方見つけ方 実食ブログ

マテバシイ 馬刀葉椎 全手葉椎 かぎけんweb

マテバシイ 馬刀葉椎 全手葉椎 かぎけんweb

そこだけ食べるの ムササビの食べ方いろいろ 東京ズーネット

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

マテバシイの育て方 ヤサシイエンゲイ

マテバシイの投稿画像 By ともおちんさん 月10月5日 Greensnap グリーンスナップ

マテバシイの育て方 ヤサシイエンゲイ

マテバシイ 花の日記

マテバシイの葉 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

タブノキは こんな木です マテバシイとは他人のそら似 驚きの日々 日刊 祖師谷公園をめぐる四季

全手葉椎 写真集 1

どんぐり いろいろ 森 Labo

マテバシイ Quercusの樹木ブログ

2年枝に生っていた マテバシイ のドングリ Nattyの里山散策

マテバシイ

マテバシイとは 特徴や育て方をご紹介 上手な手入れのコツは Botanica

マテバシイの育て方

葉っぱのいろいろ 森林

マテバシイ

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

どんぐり 色々 スダジイ シラカシ マテバシイ 植物大好き 出会い ときめき 癒し

マテバシイさん しーさん

マテバシイの葉 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マテバシイ Wikipedia

マテバシイ 庭木図鑑 植木ペディア

全手葉椎 写真集 7

馬刀葉椎 マテバシイ の花咲く 椿壽菴だより

マテバシイ

マテバシイ おきなわの木

カシ Wikipedia

どんぐりの木 マテバシイ 1年生 5号ポット苗 Niwaki Matebashii 苗木部 花ひろばオンライン 通販 Yahoo ショッピング