ホトケノザ 春の 七草

趣味の花紀行 四季の花 春の七草 ホトケノザ

春の七草 ホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ホトケノザ 植物検索 撮れたてドットコム

春の七草 ホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

春の七草 顎鬚仙人残日録

春の七草 ホトケノザ みの のつぶやき

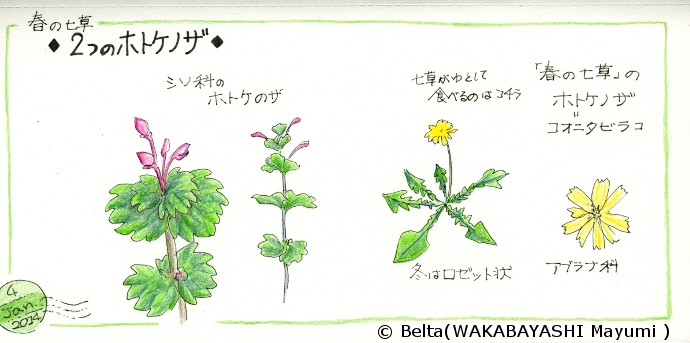

・春の七草でいうホトケノザはコオニタビラコという別な植物であり、普通、本種の茎葉は食用としない。 花には蜜があり、抜き取って吸えば甘味がある。 ・開花は3~6月だが、暖地では冬にも開花する。 花は長さ1.5~2センチの唇形で上下二つに分かれ、上唇は笠状となり、下唇はさらに三つに裂ける。 花の下方にある白い筒は萼で、その先端は五つに裂けて鋭く尖る。 ・花や株全体の雰囲気は.

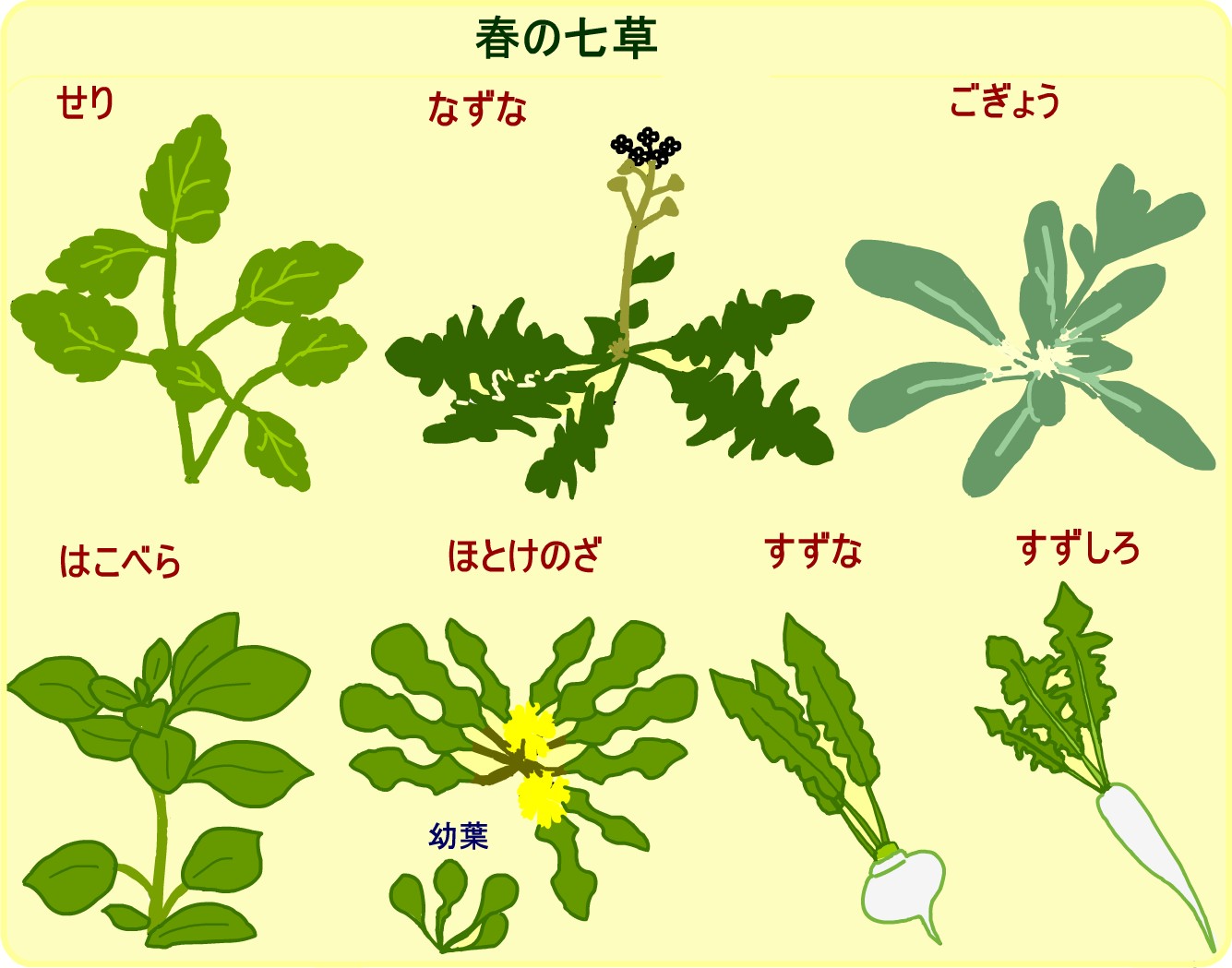

ホトケノザ 春の 七草. 田平子 (たびらこ) (仏の座(ほとけのざ)) (春の七草の一つ) (花と葉っぱ) 1999 422 箱根湿生花園 写真集(写真6枚)へ (花) 春の七草へ ↓ 下へ ・菊(きく)科。 ・学名 Lapsana apogonoides Lapsana ヤブタビラコ属 学名 L へ ・春の七草の一つ。. 加筆修正 (公開) 本日1月7日は、人日の節句。七草がゆをいただいて、一年の無病息災を願う日です。 そこで、春の七草と髪に関することわざを取り合わせてみました。ビュートピア風の七草がゆをご笑味ください。 春の七草とは. 皆さんは、 春の七草 をご存じのことと思います。 「 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ 」ですね。 春の七草といえば、直ぐに 七草がゆ を思い浮かべますよね、ホトケノザをこの紅紫色のこのお花だと思って食べたら大変です。 実は、七草がゆのホトケノザは、同じ名前の別の草花のことを指します。 いつでも見かける、このホトケノザは食用には.

春の七草とは違うようです? ???????? 何か?ややこしい。 ホトケノザの名が2つある? コメ欄より 春の七草のひとつですね。 先生のお応え これとは違います、名前は同じですが. 38 Likes, 1 Comments Andy (@kurashi_observe) on Instagram “ホトケノザ 春の七草のホトケノザではない そもそもこれは食用じゃない どういうことか 春の七草のホトケノザは「コオニタビラコ」という草の通称で 食べられるのはこっちの方 ”. 春の七草粥 正月七日といえば、春の七草粥ですね。 今はスーパーなどで『七草粥セット』が販売されており、購入しやすくなっています。 春の七草は、セリ・ナズナ・オギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロです。.

春の七草 の ホトケノザ ではありません。 春の七草 のほうはキク科の「 コオニタビラコ 」という名前の雑草のことで、食べても何ら問題はありません。 引用は wikipedia 。 ここでの ホトケノザ は、2月以後は畑一面に紫の花が咲き誇りますが、春先の畑の耕作の際に耕耘して混ぜてしまえば夏前にはなくなってしまいます。 むしろ、花壇の中に隙間なく咲き誇ってしまうので、緑化事業. 古典会だより-春の七草ホトケノザ 春夏秋冬、四季の変化に恵まれた日本では、古来、各季節の変わり目、節目フシメを大切にして来ました。 ただし、明治までは暦は旧暦で、日を数えるにも、ほぼ一カ月のズレがあります。 しかも旧暦では一・二. ホトケノザの花言葉は「調和」「輝く心」。 素敵ですよね! あの紫色の小さなお花はとても可愛らしいく、小さい頃に摘んで密を吸ったことのある方もいるのではないでしょうか? 摘んだことはないけれど、春の七草でお粥にして食べたことはあるという方もいることでしょう。 でも、この“紫の小さなお花のホトケノザ”と“七草で食べるホトケノザ”同じホトケノザではないことをご.

意味 ホトケノザとは、タビラコの異名。春の七草の一。 ホトケノザの由来・語源 ホトケノザは、葉が地面に張り付いたように重なり合い、円座形になっている。 特に苗が小さな頃は、仏の台座に使われる開いたハスの花の形に似ているところから、「仏の座」と名付けられた。. 昔は、旧正月の子の日に野に出て7草の若菜を摘み、お粥で食べ、邪気を祓い、一年の無病息災を祈る行事として始まったようです。 今ではお正月のご馳走で疲れたお腹を休める意味合いが大きいのでしょうか。 春の七草 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロと昔の名前で呼ばれていることと、都会に住んでいるとなかなか見る機会がないのでピンとこないかもしれま. それは、「せり、なずな、おぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」を『 春の七草として紹介したのは 』、または、『 初めて出て来るのは 』、または、『 歌に詠んだのは 』、 四辻善成 よつつじよしなり という人が1362年頃に書いたとされる『 河海抄 かかいしょう 』という書物であるとしているものが見られる点です。 ある記述 には、『鎌倉時代の『河海抄』にみえる.

ホトケノザ(田平子) 春の七草とは、セリ(芹)、ナズナ(ペンペン草)、ゴギョウ(母子草)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(田平子)、スズナ(蕪)、スズシロ(大根)のことを言います。 正月七日に七草粥を食べるとその一年を健康に過ごせるという無病息災の願いが込められています。 春の七草粥の写真「春の七草粥」 春の七草 ゴギョウ(母子草のこと)ジ スズシロ(ダイコンのこと). 秋に目を出し、翌年の早春に田のあぜ道などに黄色い花をつけます。 煎じて飲めば、喘息の咳を止め、痰も切り、風邪の予防薬として利用されてきました。 ホトケノザ アトピー改善に良いとされている 解説: キク科の2年草で、タビラコともいいます。 円座をなして地面にへばりつくように、草むらや田のあぜ道などに自生しています。 煎じて飲むとアトピー性皮膚炎によいとされています。 ハコ. 七草はいずれも食用になる野菜や野草です。 それに対して秋の七草は観賞用の草花です。 写真、札から時計回りにホトケノザ、スズシロ、セリ、ゴギョウ、ハコベラ、スズナ、ナズナです。 春の七草の歌 春の七草には詠み人知らずの古歌があります。 「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな 、すずしろ 、これぞ七草」 それでは春の七草をひとつずつご紹介します。.

七草粥の七草の代わりになる野菜は? ない時の代用レシピを紹介 お正月明けの1月7日は、七草粥を食べるといいとされている日。 お正月のごちそう続きで疲れた胃腸を労わったり、無病息災を願う意味があります。 体のために七草粥を食べたほうがいい. ホトケノザの花言葉/七草は黄花、紫の花のは食べちゃだめ! Written by すずき大和 ホトケノザは、大陸から渡ってきて帰化した雑草です。 春暖かくなる頃、空き地や河川敷など、日当たりがよく、たくさんの雑草が生い茂るような場所で、背の高い他の. ホトケノザ(仏の座) シソ科 オドリコソウ属 ホトケノザと言うと春の七草の一つと思う人が多いのではないでしょうか。 筆者にとって、子供のときからいつも身近にありながら名前を知らなかった春の草、その中の一つがホトケノザでした。.

草note第2弾はホトケノザ。 春の七草のひとつ!かと思いきや、春の七草に数えられる「仏の座」とは別の種らしい。 春の七草かと思ってたから、ちょっとショック。笑 春の七草の方は、コオニタビラコというキク科の植物だそうで、あだ名が「仏の座」だそうです。. 春の七草とは セリ 「芹」 セリの若菜は香りが良く、お浸しなどの食用にします。 「七草」の時期以外でも鍋物などに使われます。 ナズナ 「薺」 ナズナの別名はペンペングサ、シャミセングサ、バチグ. 春の七草 に入っている ホトケノザ は 実はこちら タビラコ (田平子) です。 ↓ 現在はほとんど ホトケノザ とは呼ばれておらず コオニタビラコ (小鬼田平子) と呼ばれています。 田んぼとかあぜ道とかの、湿っぽい所に生えているこの草は 羽のような形の葉っぱが田の地面に広がって生える、という所から 田平子 という名前が付けられました。 この葉っぱが、見ようによっては仏の台座.

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

コオニタビラコ ホトケノザ 春の七草 図鑑 Jp

薬膳サロン なつめ ホトケノザ 春の七草のホトケノザとは別物 Facebook

春の七草 ではない ホトケノザとその効能 こうへい 自然な生き方探求家 Note

2つのホトケノザ Office Belta オフィス ベルタ のブログ

春の七草 ホトケノザ 写真共有サイト フォト蔵

春の七草

ナズナ

七草粥 Himagine雑記

ホトケノザ 春の七草は適当に決めた 花の名前と物語 イラスト雑記帳

コオニタビラコ Wikipedia

春の七草のホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

アースガーデンまもるくん 公式 春の七草 豆知識 道端でよく見かける 紫の花が咲くシソ科の ホトケノザ は 食べられないから注意 O ェ O 七草粥で食べられるほうのホトケノザは コオニタビラコ のこと 黄色い花が咲くんだな よく見ると

ホトケノザの特徴 生態を解説 厄介な雑草 七草との違いとは ミツモア

コオニタビラコ ホトケノザ 春の七草 写真素材 ストックフォトのアフロ

ホトケノザ

ホトケノザは強い雑草ではない 種をつける前に駆除を済ませよう 生活110番

春の七草 ホトケノザを見つけました 日々遊遊

ホトケノザの花言葉 七草は黄花 紫の花のは食べちゃだめ 花言葉のはなたま

野草一覧 ホトケノザ

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

春の七草 ホトケノザの日記一覧 みねさんの園芸日記 みんなの趣味の園芸

マザーアースの贈り物 ふわふわ暮らそ 春の七草ホトケノザのお花だよ

ホトケノザ 春の七草 コオニタビラコではありません の写真素材

春の七草のホトケノザは 普段見てる花と違うコオニタビラコだった こころんグリーンのお花畑

七草がゆ 野草それぞれの効能は ちょい足しアレンジレシピも紹介 Mamagirl ママガール

これまでで最高のホトケノザ 画像 最高の花の画像

ホトケノザ とはいっても春の七草ではありません

舎人野草園ホトケノザ

ホトケノザ 矢作川研究所

春の七草ホトケノザ コオニタビラコ と オニタビラコ 旅カメラ

七草 イラスト 画像 無料

廣瀬登 ホトケノザ 仏の座 春の野花の定番 身近の場所で多量に見られるため 雑草扱い されるが 一面に咲いた赤紫色の花々は 息をのむほど美しい 花を引き抜いて吸う蜜の甘みも格別 春の七草のホトケノザは別種のタビラコ T Co

ホトケノザって食べられる 七草粥のホトケノザは別物でした 懸賞好き そそっかしい主婦きういのブログ

春の七草 ホトケノザの作業 愛知県豊田市の野菜農家 くらら農園

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

春 初夏の雑草 ヒメオドリコソウと似てる 春の七草とは違う ホトケノザ Saluton Mondo 和花の作業部屋

ホトケノザの花言葉って何 有毒 蜜はある 由来 食べ方などまとめ 春の七草を堪能しよう お役立ち 季節の耳より情報局

春の七草 ホトケノザ 花 鳥 風 月

春の七草 二つのホトケノザなど Mangiare Cantare Amare

春の七草 間違いやすいホトケノザ 四季彩 Diary

コオニタビラコのロゼット 春の七草 ホトケノザ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

春の七草 ホトケノザの写真素材

七草粥食べましたか News

ホトケノザはホトケノザではない 徒然なる春休み 1 株式会社アイ創建

あのホトケノザは春の七草ではない こやんぴ のぶらりお散歩ブログ

ホトケノザ 仏の座 春の七草の一つにホトケノザがありますが コオニタビラコというキク科の草です この為にこの種を七草のホトケノザであると誤解されます 本種は食用ではない為 注意を要します 写真共有サイト フォト蔵

春の七草の時期と特徴 食べ方も紹介 四季のメモノート

春の七草のホトケノザ みかんの花日記

江戸散策 第64回 クリナップ

田畑に咲く花々 山の花 里の花に心癒されて

春の七草のホトケノザ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

春の七草

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

春の七草 ホトケノザ 写真共有サイト フォト蔵

ホトケノザ 仏の座 とはどんな花 春の七草との違いや特徴 時期について解説 暮らし の

古典会だより 春の七草ホトケノザ 拝島大師

3

春の七草ホトケノザ コオニタビラコ 本 野山花散歩 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

ホトケノザ 仏の座 ピンクの部分はつぼみ みたいです この部分が花になります 春の七草のホトケノザとは別物で これ Flickr

Product Subcategory Category Shopname ネット通販 自然生活

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

春の七草のホトケノザ みかんの花日記

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

春の七草ホトケノザ コオニタビラコ と オニタビラコ 旅カメラ

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

1

葉が仏の蓮華座の様だからホトケノザ 春の七草の 仏の座 とは別種のその花は 鮮烈な紫を身に纏います ぼちぼち歩く

ホトケノザ 仏座 シソ科 21 ホトケノザ 春の七草 植物

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

春の七草ではないホトケノザは本当に有毒か 雑草生活 Weed

手描き 春の七草 ほとけのざのイラスト素材

ホトケノザの特徴 生態を解説 厄介な雑草 七草との違いとは ミツモア

春の七草 ホトケノザ 石内の四季 Nature Of Hiroshima

葉が仏の蓮華座の様だからホトケノザ 春の七草の 仏の座 とは別種のその花は 鮮烈な紫を身に纏います ぼちぼち歩く

コオニタビラコ これが春の七草のホトケノザだ 神戸の花と木 今の花と木の様子

春の七草 ホトケノザ 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

みんなの知識 ちょっと便利帳 春の七草 せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ

春の七草 ホトケノザとホトケノザ コオニタビラコ の違いは アタマの中は花畑

下町フォント日記 公式ブログ ホトケノザ 春の七草ではない Powered By Line

あらっ ホトケノザが咲いている へー 気がつかなかったなあ ヒゲおやじの気まま流野菜づくり日記

春の七草のホトケノザは ほめ達 のシードバンクを作る

春の七草は知ってる 1月7日は 七草粥 を食べて一年の健康を祈ろう Greensnap グリーンスナップ

春の七草 ホトケノザ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

耳学 春の七草のホトケノザはホトケノザじゃない 音声のみ Youtube

コオニタビラコ ホトケノザ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

春の七草 ホトケノザ 佛座 タビラコ 田平子のこと チューメイくんの田舎ぐらし

田奈駅近くの田んぼに咲くホトケノザ 春の七草

コオニタビラコ ホトケノザ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

コオニタビラコ 春の七草のホトケノザ Daisensandoの日記ーはてなブログ

あみの美しい風景 春の七草 ホトケノザの群落 海野隆ーひと まち くらし しぜん通信

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

ホトケノザってどんな花 春の七草 ホトケノザの正体に迫る Lovegreen ラブグリーン

1

ホトケノザは有毒なの 春の七草とよく似たもう一つのホトケノザ ザ 最新ニュースブログ

季節を感じて 春の七草 ホトケノザ

仏の座